Около двух часов утра. Вся усадьба дяди окутана туманом. Чуть-чуть колыхнулся туман и волнами стал бродить, приподниматься, расступаться. Потянул предрассветный ветерок ласково, боясь нарушить тишь заснувшей усадьбы в июльскую ночь. Где-то там, на скошенных лугах, у реки Дубны, сквозь туман радостно проржал табунный жеребчик; голос жеребчика звонкий, молоденький долетел до усадьбы, отголосками разбился в старом парке и потонул в тумане за парком в озере.

Туман все расходился и расходился, оставляя росу на скошенной травке, на кустах бузины, лип и яблонь; воздух был пропитан запахом скошенной травы.

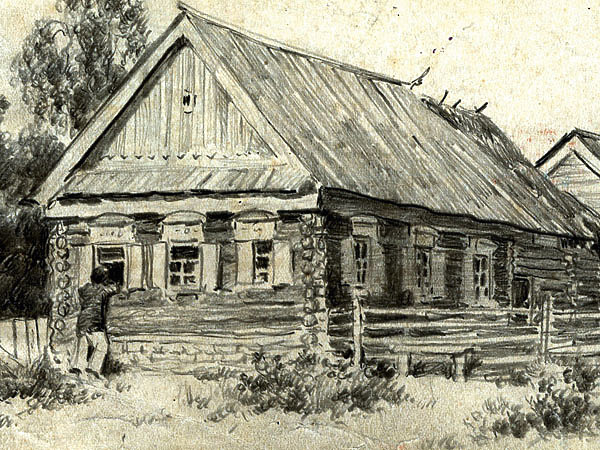

Вот показались стены дома усадьбы, служб; вот блеснули влажные окна, крыши… все было покрыто сочною росою, чистою слезою тумана. Пробивается рассвет сквозь пелену, начинается раннее утро.

Где-то там, вдали, в деревне, пропел басистый голос петуха; ему ответил еще дальше другой, нерешительный, сиплый; вот и на усадьбе откликнулись барские петухи звонко, весело; где-то вдали еще и еще запали они… смолкли.

Тихо, ни звука. Все спит сладкими утренним сном. Старинный барский дом резко выступил на фоне старого парка, блеснул белыми колоннами, балконом, крыльцом, влажным от росы, и как будто проснулся, вздохнул. Вдумчиво стал созерцать туманную даль, что расстилалась перед фасадом его туда, через маленький палисадник, вниз, в луга, на реку.

Спит усадьба… спят на скотном, в конюшне, на птичнике, в доме. Только в угольной комнате барского дома, в детской, не спит маленький мальчик лет девяти: сидит он на кроватке, протирает кулачонками заспанные глаза; вот глаза окончательно открылись; вихрястая голова бодро приподнялась, насторожилась; тихо в доме, только чижик, висящий на окошке в деревянной клетке, проснулся, ощипывается, сидя на жердочке.

Мальчик быстро соскочил с кроватки, торопливо, озабоченно стал натягивать штанишки, рубашонку. Где-то стукнула дверь, мальчик застыл с рубашонкою в приподнятых кверху руках, слушает. Кто это? Няня? Нет, тихо. Пора.

Мальчик юркнул под кровать, завозился там, таща что-то длинное, большое, тяжелое. Вытащил: в руках его оказалось большое кремневое ружье с граненым стволом, одностволка садовника Ильича. Накануне вечером взял он ее у обладателя этой фузии под страшным секретом и спрятал на ночь от няньки под кровать.

Из-под подушки извлечена сумка того же Ильича с припасами: порохом, дробью, пыжами. Все готово — пора.

Осторожно, прислушиваясь, мальчик подкрался к окошку, стал его отворять; долго во-зился со шпингалетом; вот окошко стало тихо отворяться, скрипнуло… мальчик вздрогнул; прислушивается. Склонив голову на бок, смотрит сверху вниз на работу мальчика чижик; чирикает. «Ш-ш-ш!», — зашикал испуганный мальчонка и полез в окошко.

В комнату ворвался чистый, мягкий воздух; обдал мальчика с открытою грудью, босыми ногами, головенкою без шапки. Мелкою дрожью охватило ребенка, одну только секунду задумался мальчуган, идти или нет на задуманное предприятие. «Холодно, сыро!» — шепчут губы мальчика. — А вдруг уже прилетали?» И все было решено.

Мелькнула в открытом окошке маленькая фигурка с громадной кремневкой, прижатой к груди, босые ножонки прыгнули на холодную скошенную траву, мокрую, росистую.

Вот он, ежась, подбирая высоко ноги, замелькал голыми пятками по дорожке к саду; фигурка юного охотника юркнула в густом, осыпанном росою вишняке; окатил с ног до головы росою густой вишняк вихрястаго мальчугана, съежился он, голову втянул в плечи и замелькал дальше, оставляя за собою след ножонок по траве и сбитых от росы кустах вишняка, малинника.

Вот фигурка перемахнула изгородь, вот и бурьян. Быстро перебирают пятки по лужку с кочками, топями… вот берег озера, камыш, тростник, едва приметная тропка… Цель близка…

Осторожно, почти по колено в грязи, натыкаясь на кочки, двигается мокрый юный охотник по тропке. Конец путешествию. Вот и колышек торчит с развилкою наверху; кочка, отыканная тростником и двумя еловыми лапками, шалаш — все обдумано, все приготовлено еще вчера, благо его сестры с нянькою ездили в лес за ягодами.

Все рассчитано, сделано по охоте, как учил старый Ильич садовник: колышек вбит, развилка для поддержки ружья; местность осмотрена: до воды только пятнадцать шагов, огляжены кругом перышки от линьки птицы; сидьбища их на кочах.

Видимо, место излюбленное, привычное, и вот-вот сейчас прилетят утки с полей, с кормов помыться, покупаться, отдохнуть на воде. «Не опоздал ли?» — мелькнула тревожная мысль в вихрястой голове охотника.

Все тихо. Свиста быстрых крыльев утиных не слыхать. Успокаивается опытный охотник, приготавливается… Со строгим выражением на перепачканной мордочке со сдвинутыми бровями, трясущейся от холода ручонкой засыпает он на полку ружья свежего пороха; кремень осмотрен; с трудом просунул ствол в развилку колышка, вбитого слабо, могущего вертеться в разные стороны.

Юркнул охотник в шалашку; скорчился на кочке, держит приклад у плеча, указательный палец правой руки на собачке ружья, глаза на мушке — одним словом, охотник изготовился; все сделал, как учил садовник Ильич.

Дрожит мальчик от холода, сырости, но глазенки горят страстно, весело, наблюдают водную гладь озера у камышей; чуткое ухо ловит каждый звук, шорох.

На усадьбе все тихо, ни звука; прибрежные тальники и камыши застыли, заснули; только одна роса тихо скатывается по листьям, стволам сочного жирного камыша.

Плеснет по воде плотва или карась. Вместе чуть-чуть колыхнутся широкие листья купавок; прошуршит сушью плавняка водяная мышка, похрустит, пошепчет, и опять все затихнет.

Ни звука… Туман лениво колышется, расходится причудливыми фигурами, замками, облаками, горами.

Скользит по воде дымками и пронизывает скрюченную фигуру охотника. Дрожит он: зуб на зуб не попадает, а глаза, ухо все ловят и ловят звуки; а в голове назойливо рождается мысль: а вдруг не прилетят?

Поднимается туман все выше и выше, вот другой берег озера стал прорезываться; вон старый, милый, родной лес показался; дедушкина сосна виднеется.

Стройный, прямой ее ствол обозначился, только макушки не видно в тумане; а вот старая осина, в дупле которой садовник Ильич лет тому назад пять поймал целый выводок куниц; дядя Вадим их вырастил, бегали они ручные; одну еще отцу подарили. Чу, на усадьбе просыпаться стали, должно быть, на скотном коров доят, скоро выгонять стадо. Савелий в деревянную трубу заиграет, а там и рабочие вставать начнут.

Вот жеребец Бурный заржал; должно быть, Николай кучер проснулся, корм задает. А страсть какой злой этот Бурный, наложит уши да все укусить норовит. Злой.

«Ух, как холодно!, — дрожит мальчонка. Что-то не летят? Пора бы. А уж попадет мне сегодня от мамы: опять пороть будет. Вот если бы папа приехал, то, может быть, и не пороли бы. Прошлый раз,как я ночью ушел на реку жерлиц ставить с Ильичом, так мама сказала, что последний раз меня прощает. И будет сечь, и высечет. Холодно!»

Вдруг точно электрический ток пробежал по фигуре вихрястого мальчика; вздрогнул охотник, сразу стало жарко, дышать нечем, глазенки горят. Вот она, мечта целого лета, долгих разговоров с Ильичом, ночных тревог, волнений… Чу!

Прорезывая воздух, несся характерный свист крыльев летевших чирят; тонкий, резкий, сильный; скорый, металлический. Вот табунок промчался над головою мальчика, резанул слух нервы юного охотника; тетивно, отрывисто, осаживая постепенно, ослабевая, затих вдали — там, к мельнице…

Глубоко вздохнул почти не дышавший мальчонка. Передохнул, выпрямился в своем шалашке. Жарко!

Чу, опять свист. Свист крыльев все ближе и ближе, уже над тальником, над камышом. Как стрела из туго натянутого лука, пара чирят просвистали, прозвенели над головою охотника и сильным обратным взмахом стальных упругих крыльев осадили на месте свои тушки; буквально скользящими камешками чиркнули по воде зобами, оставляя за собою пенившиеся бороздки водной глади, остановились на месте, замерли, осторожно поводя головками на вытянутых шейках.

Слушают. Все тихо, все спокойно. Вытянутые шейки сократились, и, приподняв на лапках двумя-тремя взмахами крылышек над водою свои тушки, чирята радостно закупались. Пискнули разок, другой.

Купаются чирята, не замечают своего врага-охотника, тут рядом, почти что в пятнадцати шагах притаившегося, не дышавшего, охваченнаго всем полымем охотничьей страсти.

Жарко охотнику мокрому, босоногому, всему в грязи, в тине. Куда дрожь подевалась? Весь он пышет, душно ему; глазенки горят, как у хищного хорька.

Вот ствол ружья тихо пошевелился вправо за беспечными чирятами, еще и еще — утки уже на мушке. Что-то вспыхнуло из шалаша охотника, треснуло, загрохотало, загремело, волною понеслося по озеру, по камышам, эхом отозвалось в лесу старом, прокатилось по вершинам лесных великанов, пошло дальше, дальше, туда, далеко, все замирая, тысячами отголосков уносясь вдаль… Затихло.

Один из чирят забил крылышками, завертелся на одном месте, попробовал было приподняться, испуганными глазами поводя кругом, загреб лапками и, сделав последние усилья, как-то боком завернув неестественно головку, быстро-быстро стал уплывать; описав полукруг по воде, вдруг перевернулся на спину, брюшком кверху, задрыгал широко раздвинутыми лапками, перебрал ими разок-другой и сделался недвижимым комочком.

Другой чирок на момент было держался на воде, испуганно прижав головку; уставился глазами на товарища, но одумался; вдруг прорезал белой полоскою водную гладь, приподнял перед тушки, вытянул шейку, отделился от воды, тревожно озираясь, взмыл над камышом, керкнул раз-два убитому товарищу, мелькнул над макушками ольшняка и пропал.

Около кочки шалаша юного охотника слышалась какая-то возня и даже изредка стон. Шалашик повалился на бок, колышек также покосился, и ствол ружья торчал кверху навстречу восходящему солнышку; за шалашиком барахталась в грязи фигурка охотника: приподнималась, вязла… опять приподнималась.

После выстрела юный герой в силу отдачи тяжелого ружья полетел вверх тормашками за шалашик; детские ручонки не выдержали отдачи ружья, разомкнулись, толчок был очень силен, отдал в плечо, щеку, зашибло и глаз, да и порох с полки опалил нос, щеку.

Сальто-мортале было исполнено по всем правилам искусства: охотник мелькнул в воздухе пятками, перевернулся через голову, завяз в грязи, за кочкою. Показалась вихрястая голова в тине, с закрытым правым глазом; за ней туловище, и, наконец, весь охотник вылез на кочку. Сейчас же уставился здоровым левым глазом туда, где плавали чирята до выстрела.

Ничего не видно, грязь залепила и левый глаз. Тяжело дыша, морщась от боли, протирает охотник грязь, грязным же кулачонком. Наконец — о радость! — сквозь грязь и слезу ясно видно брюшко уточки. Господи! Вот она, чуть-чуть покачивается на воде, лапки торчат кверху. Убил! Забыто все.

Первый выстрел из настоящего ружья, первый чирок. Сердечко бьется часто-часто, руки трясутся, фигурка охотника рванулась в грязь, кувыркаясь, захлебываясь, заныряла, запрыгала по грудь, по плечи в тине, оставляя за собою борозду пузырей мути и перевернутых листьев купавок.

Туда, туда, к победе! К заветной мечте долгих ночей, дней желаний! Вот он, красавец, вот!

И грязные ручонки вихрястого охотника протянулись к убитой утке, схватили ее бессильную, жалкую тушку, прижали к рубашонке, и на глазах ребенка-охотника показались слезы счастья, радости, торжества.

Забыты подбитый глаз, распухшая щека, боль в плече, все забыто, ничего не чувствуется. Счастье, безумное счастье охватило все существо мальчика. Прижимает он убитую утку к груди, не насмотрится на нее, не наглядится, не надышится.

Освещает радостно показавшееся над тальником взошедшее солнышко юного победителя-охотника, грязного, смешного. Кругом все проснулось, заговорило, ожило; свист утиных крыльев носится над озером. Перекликаются пернатые обитатели, пищат кустарнички, сторожки, кулики.

Снуют утки кряквы, чирки, озерки, шилохвостни над охотником, но он ничего не видит, не слышит и не понимает.

Исполнена заветная мечта. Он охотник. Настоящий охотник, не хуже садовника Ильича; он горд, счастлив; на душе так хорошо, радостно, мирно.

Добрался мальчик обратно до кочки — шалаша, вытащил из грязи сумку с провиантом и взвалил на плечо кремневку. Какая она стала легонькая, точно другая.

Занырял мальчик обратно к дому по камышам, по ольшняку. Солнышко уже высоко, печет, ласкает, сушит, вот ножонки мальчика вынесли его на берег… Сухо. «Дай погляжу еще раз на свою добычу», — положено ружье на травку, сброшена тяжелая сумка, присел на корточки охотник и не налюбуется на свою добычу; а солнышко все выше и выше подымается.

С великим трудом взобрался мальчик в окно — ружье все мешало. Одолел последнее препятствие; и вот он в детской, забыты все предосторожности. Ружье поставлено около кровати, сумка брошена на пол; грязь на ковре, грязь на кроватке.

Мальчик прижал убитую утку к груди, усталость взяла свое, голова мальчика опускается все ниже, ниже на грудь, здоровый глаз моргнул разик-другой, и, блаженно улыбаясь, мальчик заснул сном праведника. Ох! Устал охотник.

В доме тишина, все еще спят, только чижик прыгает с жердочки на жердочку, удивленно смотрит на своего заснувшего хозяина, грязного, черномазого, не похожего на прежнего чистенького мальчика.

Вот в открытое окошко неслышным прыжком мягко, пружинисто впрыгнул кот Васька огненный; возвращается он также с утренней охоты из амбаров и кладовых.

Потянулся Васька всем корпусом, согнул ‘спину дугою, выпрямился, сел на зад и, облизывая передние мокрые лапки, умильно жмуря глаза, уставился на чижа в клетке; перевел глаза на кроватку спящего охотника, расширил зрачки; глаз сузил, перестал облизывать лапки, насторожил ушки, испугался, фыркнул носом, вскочил и шмыгнул обратно в окошко, подняв хвост трубою. Видно, не узнал своего хозяина — испугался.

Проснулся дом, умылся, оделся. Не успела еще нянька одеть девочек, как в отворенные окна, двери внесся звук колокольчиков, бубенцов подъехавшего экипажа. Приехал отец юного охотника в отпуск, неожиданно, сюрпризом для семьи.

При встрече радость, за расспросами был позабыт юный спящий охотник; но когда все поуспокоились, отец спросил няньку:

— А где же Валериан?

— Я, батюшка еще к нему не ходила, спит. Сейчас пойду разбужу?

— Не надо, няня, я сам пойду к нему. Ну, что? Как он? Все охотится?

— И, батюшка, сладу нет. А все баловник Ильич, все он, старый греховодник, смущает дитю. То лук ему сделает, то удочки, то западни — просто грех один.

— Ну-ну, не ворчи, Аннушка, у нас вся порода охотничья — не отучишь. Лишь бы учился хорошо, а то охота не помешает. Вот я ему привез маленькое настоящее ружье в подарок. Поди-ка принеси его из передней.

— Да ты с ума сошел, Алексей! — всплеснула руками мать юного охотника. — Валериан и так все бредит ружьями и другими гадостями, а ты еще сам поощряешь. Ведь это Бог знает чем может кончиться. Подстрелит кого-нибудь или сам себя изувечит.

— Не бойся, мальчик шустрый; я сам ему покажу, как обращаться с ружьем, — проговорил отец и, обняв мать за талию, пошел будить юного охотника.

Отворилась дверь в детскую сына и…

— О Боже! Что это такое? — отшатнулась мать в испуге. — Что это?

Группа из отца, матери, няни, испуганных сестер остановилась в недоумении перед кроваткой мальчика. Умными глазами окинул отец все предметы в комнате: сумка, ружье; убитый чирок, прижатый к груди спящего мальчика, грязь на окне, на полу, на кроватке, и понял все. Улыбнулся искреннею доброю улыбкою.

— Ах, Господи! Смотрите: лицо все опухло, синее. Да что же это? Высеку его, обязательно; высеку, — загорячилась мать. — Где это он был? И откуда взял он какую-то грязную утку в кровать? Ужас!

— Опять, барыня, старый греховодник Ильич, не иначе как его куда-нибудь брал ночью, — охая, проговорила нянька.

— Погодите, не шумите, не будите мальчика, — промолвил отец, с улыбкой на лице. — Я сам с ним расправлюсь; идите пейте чай, а я останусь.

Все вышли, охая и ахая; чистенькие сестры спавшего охотника брезгливо покосились на грязь на полу и, подобрав и без того коротенькие платьица, выпорхнули из детской вслед за мамой и нянькой.

Отец выбрал чистое место на краю кроватки; присел и стал наблюдать за спящим сыном, ласково гладя его по вихрястой, но уже сухой головенке.

— Однако и изукрасил он себя! — думал отец. — Видимо, стрелял из ружья лично; тут Ильич не участвовал. Ишь,как разнесло щеку! Ах ты, горе-охотник! И как же ты это справился с тяжелым десятифунтовым ружьем? Неужели страсть к охоте дала силы ребенку? В наш род пошел, в Нарбутовских, и эту страсть ничем не вылечишь, не выбьешь; знаю по себе. И по матери-то все Колоколыдовы исстари были охотниками. Да, не из роду,

а в род…

Мальчик под ласкающей теплой рукою отца проснулся, открыл здоровый глаз; застенчиво улыбаясь, потянулся к отцу, обвил ручонками шею склонившегося над ним отца, прижался к нему и тихо зашептал:

— Папа, милый, приехал! А я вот… Чиренок, озеро, сам убил, сам стрелял, пусть накажет мама, пусть, но я сам и шалашку делал; я ведь большой, сильный, — полилась исповедь сына-охотника отцу-охотнику.

Две головы прижались близко друг к другу, одна старая седеющая, красивая, гордая, другая молодая, грязная, чумазая, вихрястая.

Исповедь чистую, правдивую ребенка-охотника глубоко понял отец-охотник, и в этот раз юный герой наказан не был.