Костер ярко разгорался, освещая мохнатые ели, сосны и березняк. Звездное, темно-голубое небо задумчиво мерцало над верхушками леса; ночь была свежа; легонький морозец прихватывал… в весенних лужицах образовались льдинки

Постный, я и отставной солдат Жилкин сидели у костра. Походный чайник шипел, клокотал; мы готовились закусить, попить чайку после трудного пути из сторожки до моховиков, где был собран ток глухарей. Дорога ночная по рытвинам, болотам, кочкам и лесу была тяжелая, трудная даже для привычного охотника. Разика три я падал, да и Жилкин, и тот нос разбил, как растянулся в кочках по пути.

Мы прибыли к месту назначения и отдыхали у костра. Перед нами неслась шумно-бурная речонка, отрывая от берегов своих весенний снег. Небольшая речка впадала в реку Дубну, а последняя в Волгу; она прозывалась Быстрой. Летом ее можно смело прозвать Тихой, так она была мала и тиха; но зато весной, благодаря своим крутым берегам, делалась быстрой, бурливой и хлопотливо несла свои воды в Дубну, точно исполняла срочную работу, а в начале мая уже успокаивалась, лениво отдыхая все лето.

Я лежал на срубленном лапнике, пригретый огнем костра, и отдыхал; Иван Постный хлопотал около чайника, а солдат Жилкин чинил оборвавшуюся при падении свою огромную суму. Я частенько удивлялся выносливости плеч Жилкина, она даже силача Ивана Постного поражала. С виду Жилкин был небольшой, худой, с обыкновенным солдатским бритым лицом, с подстриженными и щетиной стоящими усами, носом пуговицей и меланхоличными карими глазами. Ноги его были тонки и кривы; грудь впалая, худ он был необыкновенно; вообще кто не знал Жилкина, тот думал: слаб, мол, хлюплый! Но это мнение было ошибочно. Жилкин был до удивительности живуч, силен и подвижен, а ходок был на редкость: ему ничего не стоило сбегать, как он выражался, за 25 верст, полчасика отдохнуть и обратно; этот кончик для него был пустяк. Охотничья сума же его была кожаная, самодельная, и чего-чего в ней только не было!

Весь охотничий инструмент: хлеб, чистая смена белья, портянок, даже иногда запасные сапоги собственной работы; Жилкин был деревенский сапожник и зарабатывал порядочно своим ремеслом.

— Ну, барин, давайте закусим и чайку попьем! — Иван Николаевич Постный достал своего знаменитого ситного, налил чаю, и мы стали полуночничать. Покончили с чаем, ситным, подбросили сушняка в костер, порешили было вздремнуть…

Где-то далеко запел глухарь. Мы стали собираться в путь.

— Чу, поет! — встрепенулся Постный. — Это он в Веселевских буграх.

— С Богом! Давайте расходиться.

Рассвет чуть-чуть пробивался между деревьями, скользил по стволам сосен, кругозор все делался яснее. Глухари распевались как-то лениво, отрывисто. Я шел по берегу Быстрой, ощупывая дорогу, перескакивая через подернутые ледком лужицы. Сумрак расходился и расходился.

Прямо над головой с резким цырканьем и характерным хорканьем протянул вальдшнеп, мелькнул чуть заметной точкой за ольху. Вдоль речки протянула стайка шилохвостней, покрякивая наперебой. И вот! Наконец-то запел, застонал страстью, призывом к любви наш нелюдим — таежный старый глухарь; ему завторили молодые красавцы, там, далеко, и здесь, ближе… Вот еще, еще! Запело все кругом, проснулось.

За рекой забормотали, зачуфыкали тетерева; сначала тихо, несмело; вот сильнее, сильнее разгораются голоса певцов. Оборвали, смолкли; опять принялись. Негой, страстью растут голоса, сливаются, разбиваются, волной несутся по лесу, опушке, по полю. Понеслись ввысь небесную, к Творцу жизни и любви.

Ярко, неожиданно вышло солнышко, ослепительно засияло по деревьям, речке, льду тонкому, по пробившейся травке, мху бирюзовому. Заласкало солнышко певцов лесных, болотных, птичек, перепархивающих гостей перелетных.

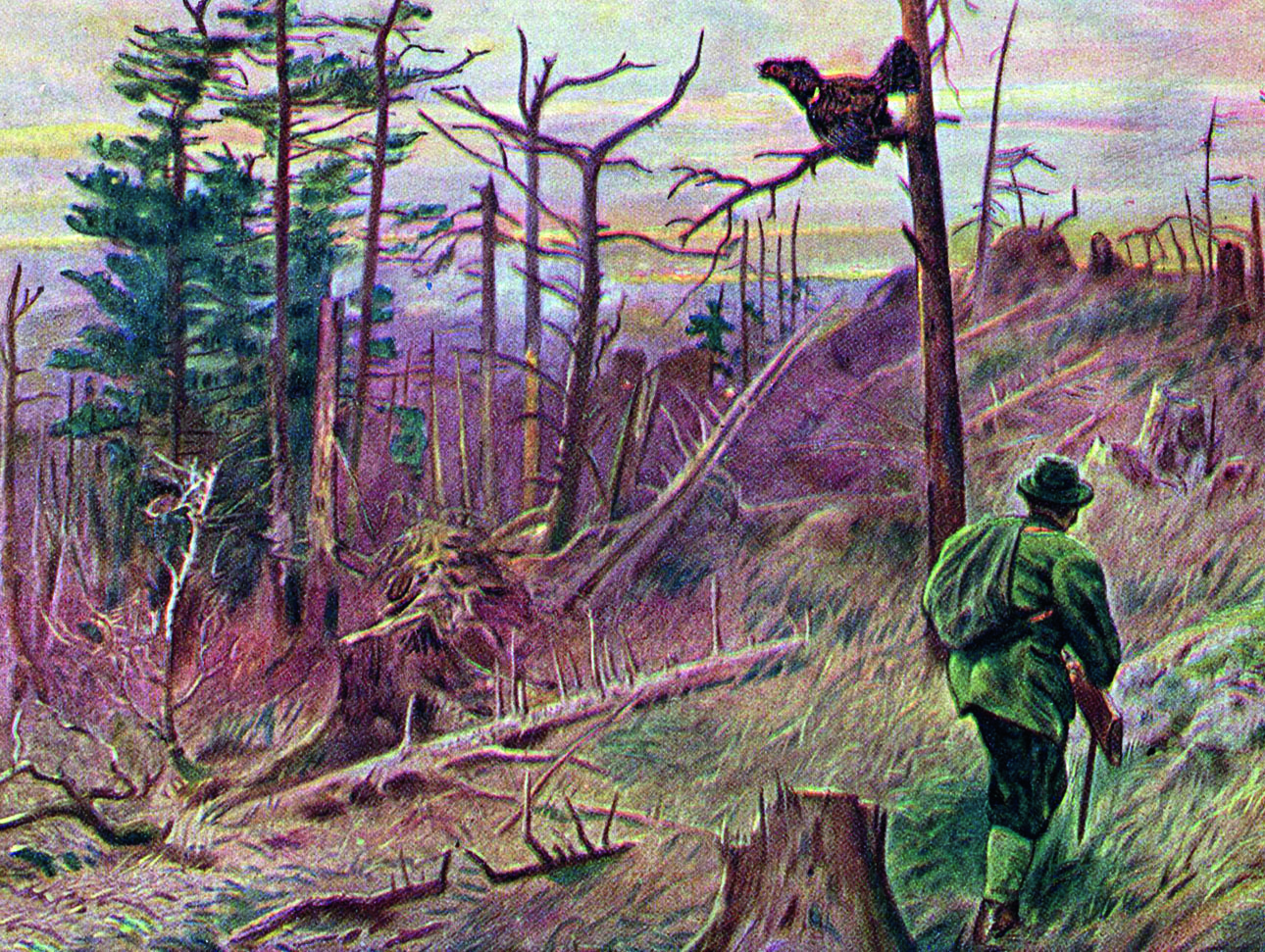

Стон стоит в лесу, и над общим хором голосов резко выделяется, переливается, бьет по нервам охотника, по сердцу голос короля пернатых — глухаря, красавца чернобрового, токовика. Вот он, наклонив голову, медленно, величаво сделал четыре шага вперед по сучку сосновому, вытянул шею, распустил крылья сизые, хвост веером. Остановился, прислушался; заходил, надул зоб, стал отступать назад и запел, дал призыв весне, солнцу, серой подруге, которая робко там, внизу под сосной, еле дыша, слушает своего красавца суженого. Несется песня ввысь, оборвется и опять начнется.

Дрожит охотник старый от этой песни, в висках у него стучит, а про молодых охотников и говорить нечего — забьет их лихорадка, зуб на зуб не попадает от песни старика-токовика, красавца-глухаря.

Я уже близко подскочил к певцу. Вот он запел; я опять стал подскакивать, но под деревом на выстрел. Вот он, красавец, освещенный солнцем, не слышит, не видит охотника. Любовь, одна любовь говорит в глухаре; вот он зарокотал, пригнулся, опять запел, не видит своего врага-человека, а тот тоже дрожит, весь охваченный охотничьей страстью; бледный, с горящими глазами, он приподнял ружье, взял на мушку певца и…

Загрохотал-загремел выстрел, разбился по воздуху; эхом его подхватило туда, далеко, далеко по лесу, по небу ясному, и замер звук выстрела вдали… Стихло…

Опустились сильные крылья токовика, сорвались цепкие лапы с сучка и безжизненно, с повисшей красивой головой, с каплями крови из клюва горбатого покатился он по сучкам вниз, подпрыгивая, и ударился глухо, сильно о тонкий снег на мху, шевельнул крылом… И стих…

Кончена призывная песня, кончены жизнь, любовь, свобода лесного великана, красавца-токовика.

Где-то прогремел еще выстрел. Смолкли хоры; смолкло все кругом, как будто все понурилось, прислушивается.

Но вот раздался молодой, страстный голос другого токовика, который запел, загремел, как будто бросил вызов смерти; его подхватили другие; и опять все кругом ожило, запело, призывая мир лесной к любви, страсти и жизни.

Я стоял грустный над убитой мною птицей, что-то прошло в душу. Не прежнее ликование после удачного выстрела по глухарю — нет. Чувство незнакомое вкралось мне в душу, охватило все мое существо. Мне сделалось тяжело, грустно и было жаль загубленной мною жизни глухаря.

Он любил, он ждал, он надеялся; вся природа ликовала кругом возрождением, весной; а я ворвался, нарушил, разбил это ликование и прекратил песню певца. Гадко! Что это со мною творится?

Опустив голову, я тихо побрел обратно к костру с убитым глухарем. Охотиться больше не хотелось. Пора домой!..