Правила испытаний для легавых собак, утвержденные МСХ СССР 18 мая 1981 года, первоначально не разрабатывались для состязаний.

Их создавали и подгоняли под островных легавых. В связи с этим для оценки континентальных пород навязываются критерии, предназначенные для островных (в частности, для быстроты поиска, манеры причуивания).

Правила, проверяющие врожденные качества и готовность собаки к охоте, не всегда способны обнаружить лучших легавых для спорта. Тем не менее их часто применяют в спортивных соревнованиях.

Пришло мне в голову предложение: зачем не разработать особые Правила для соревнований? В системе РОРС просто осуществимо внедрить такие правила параллельно со действующими Правилами испытаний для официальных спортсменов.

Я пересмотрел основы и пункты Правил испытаний, размышляя на эту тему. Сначала я пришел к выводу, что в Правила состязаний следует включить несколько особых пунктов. Начнём с обычного при проведении состязаний технического вопроса: сколько времени предоставлять для выступления каждой собаке? В Правилах испытаний не указана длительность испытания. Если следовать букве, чтобы увидеть три положенные по Правилам работы, для выступления одной легавой может потребоваться несколько часов. Справедливо ли это? Ясно, что нет по отношению к остальным соревнующимся. Поэтому в Положениях о состязаниях оговаривается продолжительность выступления легавой.

Предлагаю определить временной интервал для выступления легавой в Правилах состязаний как 30–60 минут, при этом точное время указывать в Положении о состязаниях.

На соревнованиях иногда можно наблюдать вяло двигающихся собак, не проявляющих страсти в поиске птицы. Такие легавые отнимают время у остальных участников и экспертов. Зачем им давать полное время для выступления? Нам это нужно? Нет. Важно дать возможность проявить себя лучшим, наиболее подготовленным собакам. Для этого экспертную комиссию следует наделить правом снимать таких «тусклых» собак с выступлений по истечении 10 минут их работы.

Предлагается предоставить собаке «льготную минуту» в начале выступления с необусловленной игнорированием ошибок. За три любые ошибки: толчок, спор, пустая стойка, пропуск птицы в зоне поиска собака снимается. Как же определять лучших легавых? Будем ли использовать графы Таблицы правил испытаний?

Меня, как и многих других специалистов, ранее беспокоили различные неясноти и странности в оценке легавых. В первую очередь меня занимали вопросы оценки «Типичности стиля» легавой. Как там сказано о стиле: «Красота всех движений, свойственная каждой из пород»? Нормально, пойдет! Это важный параметр, аж целых три графы Таблицы под это дело определено. Только ради чего стиль потяжки и подводки оцениваются вместе? Ведь это совсем разные элементы отработки птицы легавой.

Мошнин пишет: «Стиль в работе легавой — это наиболее типичные для породы приемы ее работы, лишенные случайных деталей. Эти приемы определяют весь характер собаки: отношение к обонятельному полю, манера чуянья, решение вопроса о присутствии или отсутствии дичи, потяжки, стойки, подводки, характер хода и поиска. Стиль — это черты, которые создают общую картину всей работы собаки, впечатление, которое она производит.»

Важно оценить общий стиль работы легавой, ведь в состязаниях важна не только статичность, но и красота во всех её проявлениях. Необходимо повысить значение «стиля и красоты» в работе собаки, оценивая его из двадцати баллов и наименовать графу «Стиль и красота». Эта оценка должна стать обязательной для присвоения полевого «состязательного» диплома.

Рассмотрим далее. В Правилах испытаний легавых «Поиск» оценивается по двум параметрам: «Быстрота поиска» и «Манера поиска» (правда, по боровой — одним параметром: «Мастерство поиска»). Однако если подумать (и вспомнить Мошнина), «Быстрота поиска» во многом определяется стилевыми качествами легавой, для оценки которых у нас уже двадцать баллов. Вот за что сейчас, по сути, наказываются континентальные легавые, следуя букве Правил испытаний? Часто небыстрые, но ищут в соответствии со стилем, задачами, для которых выводились.

Определимся с «Манерой поиска» (в разговоре — челнок). Полагаю, челнок механический, с четкими плотными параллелями не совсем определяет результативность охоты. Поиск должен быть осмысленным. Толковая легавая сама соображает, где и как найти птицу, где та может встретиться, а где ее в принципе сейчас быть не может. Почему бы для выявления лучшей легавой на состязаниях не оценивать «Эффективность поиска» — способность быстро, без пропусков найти птицу, а не быстроту скачки с правильностью параллелей? Это будет проще, понятнее и правильнее. И если уж на то пошло, челнок зависит от «Постановки».

Вместо двух оценок оставим одну — «Эффективность поиска», с максимальным баллом в двадцать.

Мы постепенно дошли до понимания того, что основными показателями качества работы легавых на соревнованиях являются её результативность и эстетичность исполнения.

Что еще из интересного перегружает Таблицу правил испытаний? Для оценки дрессировки собаки там две графы: «Постановка» и «Послушание». А что важно для состязаний? Понятно, что послушная собака может оказаться непоставленной. Но на состязания обычно не приводят совсем неподготовленных собак. Если дать экспертам право снимать собак в течение десяти минут, как я задумал, то таких вовсе не будет на состязаниях. А подготовленные к состязаниям легавые должны быть послушными?

Не представляю ситуации, когда оценку за «Послушание» ставят ниже оценки за «Постановку». Как правило, эти показатели разнятся не более чем на один балл. А что если объединить графы «Дрессировка» и оценивать самостоятельную правильную работу собаки в полном контакте с ведущим одной графой из 20 баллов? Назвать такую графу привычным для легашатников словом: «Натаска»?

Как будет оцениваться «эффективность и красота» в зависимости от наличия или отсутствия у легавой «Потяжки»? Правила испытаний гласят: «Отсутствие потяжки не препятствует расценке на диплом». Да, «Потяжка» присуща собакам легавых пород, но необязательна. Если наличие «Потяжки» отнести к атрибутам классного стиля легавой, ее «красоте», манерности, то при отсутствии «Потяжки» можно просто понизить баллы за «Стиль и красоту». Уберу эту графу из «Таблицы».

Без оценки стойки нельзя обойтись. «Стойка — основной, устойчивый и типичный признак легавых собак всех пород» — гласят Правила испытаний. Сохраняем пять баллов на стойку, ее оценки проходными для получения состязательного диплома. Оставляем и десять баллов на «Подводку», которую считаю очень важной в работе легавой. Рассуждения типа «подводка не нужна», «я сам поднимаю птицу», «лучше подводка у ноги» — это не про охоту и не для охотника.

«Подводка является основой успеха охоты в лесу». Можно приспособиться охотиться с собакой, которая плохо работает или не работает вообще, но отсутствие подводки затрудняет охоту, часто делает ее неэффективной, а в некоторых случаях даже невозможной. Грустно представить себе «самоподнимателя», идущего в ежевичник или терновник, чтобы поднять фазана или вальдшнепа.

Мы достигли самой важной для легавой оценки — оценки чутья. Для оценки чутья легавых в Правилах испытаний по болотной и полевой дичи предусмотрено три параметра: «Дальность», «Верность» и «Манера причуивания». На испытаниях по боровой дичи «Чутье» оценивается одной графой.

Так как соревнования носят спортивный характер, и в ходе состязания определяют самую умелую, продуктивную и красивую в работе собаку, разделение нюха на три части кажется избыточным.

О keen sense of smell a dog possesses becomes apparent when observing its work.

Это происходит без нашего осознания, независимо от того, есть ли у нас специальные таблицы с «ориентировочными баллами». Но всё же как мы, руководствуясь принципом «эффективности и красоты», сможем оценить чутье легавой?

Рассмотрим «Манеру причуивания». Сейчас её оценивают одинаково как для островных, так и для континентальных легавых. Правильно ли это? Вопрос скорее риторический. Понятно, что у пойнтера и дратхаара свой способ пользоваться воздушными течениями, говоря словами из Правил испытаний, свой стиль пользования этими «течениями». А что, если (вспомним опять же Мошнина) исключить «Манеру» из оценок «Чутья» и считать её элементом «Стиля и красоты»?

Следующий параметр чувствительности — «Верность». Согласно Правилам испытаний, это «способность собаки безошибочно и точно сработать на всех встреченных ею птиц, находящихся в пределах дальности ее чутья, с движением прямо на них». Другими словами, верность чутья — это способность собаки различать разные запахи. И данная способность может, очевидно, значительно развиваться и совершенствоваться практикой…

«Дальность чутья» — единственный в Правилах испытаний параметр с измерением. Работа легавой с дальними прихватками, потяжками и подводками красива. Но добычливость, эффективность зачастую выше у собак, не поражающих нас дальними работами.

Для чего служит графа «Дальность» в Правилах испытаний? Чтобы понять, почему собаке не присудили диплом 1-й или 2-й степени. Для того чтобы убрать сомнения, прежде всего перед собой, а не для зрителей и испытуемых (эксперты должны только огласить оценки, но не объяснять их).

Последовательные рассуждения привели меня к выводу: вполне достаточно (и естественно) оценивать чутье легавой одной общей экспертной оценкой из 25 баллов. Необходимо убрать требование работы по «перемещенной птице» из Правил состязаний.

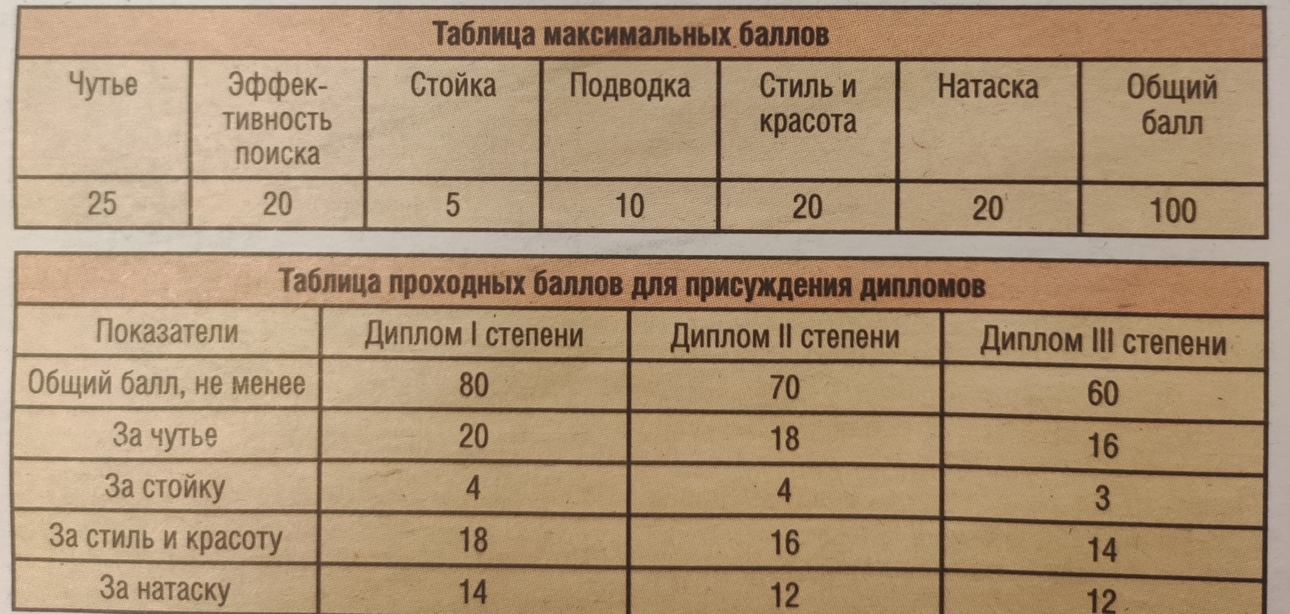

В результате размышлений появились таблицы.

В Правила состязаний нужно добавить несколько важных положений, однако концепция уже сформирована и готова к развитию.