С незапамятных времен точная стрельба считалась привилегией избранных.

Вне зависимости от того, кем и при каких обстоятельствах применялось это искусство, вне целей, задач и вводных, меткий выстрел всегда был залогом чьей-то жизни.

До недавнего времени для точной стрельбы существовало только два направления применения: охота и война.

Попадание в бегущего оленя обеспечивало мясом семью охотника на несколько дней. Поражение противника на значительном расстоянии означало перспективу отсутствия угрозы, формировало авторитет защитников жилья, поселения, государства.

ТОЧНАЯ СТРЕЛЬБА, ИСТОРИЯ И ФОЛЬКЛОР

В разных эпохах искусство поражения целей с большой дистанции было доступно единицам. В учебниках истории, начиная от древнейших времен и до Наполеоновских войн, встречаются наскальные рисунки, фрески и гравюры, изображающие стрелков в охоте или сражениях.

Живопись во всех её формах изображала представителей высших сословий. Ассирийские барельефы рассказывают о том, как царь Ашшурбанапал охотился на львов из лука на коне. Искусство средневековой Японии представило множество изображений конных лучников-самураев, которые использовали луки дайкю вплоть до начала XVII века. Таких примеров можно найти в истории всех европейских государств.

Несмотря на то что меткие стрелки из народа не получили таких же почестей, легенды о их подвигах живут в фольклоре. Русские былины рассказывают о том, как богатырь Илья Муромец поразил стрелой глаз Соловья-разбойника. Английские народные баллады и литературные произведения восхваляют Робин Гуда, умевшего попадать в мелкую монету с 70 шагов. Граждане современной Швейцарии гордятся соотечественником Вильгельмом Телле, сумевшим на спор попасть из арбалета в яблоко, поставленное на голову его сына.

Несмотря на разницу в национальностях, эпохах и месте проживания, все меткие стрелки прошлого были похожи друг на друга: их успеху сопутствовал опыт, уверенность руки, острые глаза и благодать Божья. Именно это сочетание определяло результат выстрела, ведь все знания и умения основывались на личном, эмпирическом опыте, а всё непонятное и удивительное связывалось с вмешательством высших сил.

В XIV веке рост популярности арбалетов уменьшил важность Божественной воли в точной стрельбе. Простота и мощь этого механического устройства показали, что навыком стрелка не обязательно обладать, а успех зависит от понимания и применения законов физики.

В полях битв и охотничьих угодьях раздались выстрелы из ружей. Раньше меткая стрельба была привилегией аристократов, теперь простой крестьянин, вооруженный мушкетом, мог поразить рыцаря на расстоянии.

Огнестрельное оружие развивалось. Простые фитильные ружья и пистолеты были заменены системами с кремневым замком. Дульнозарядные кремневки уступили место капсюльным штуцерам. В стволах появились нарезы. Дальность выстрела ружей достигла 200 шагов, и человечество впервые стало разрабатывать универсальные схемы для реализации возможностей оружия с максимальной эффективностью. Основой всех методик точного выстрела стала наука определения расстояний до цели.

С начала XIX века до середины XX века методы расчета дальности выстрела были различными. Стрелки легкой пехоты британской армии герцога Веллингтона брали низкий прицел на уровне колен противника и не вели огонь на расстояниях, не позволявших разглядеть черты его лица.

Южноафриканские буры, установившие основы современного снайпинга во время двух войн с Британской империей, определяли дистанцию выстрела по характеристикам прицельных устройств своих винтовок. Советские, немецкие и финские снайперы Второй мировой войны устанавливали дальность до цели по проекции ее силуэта на мушку, намушник или гривку целика оружия. В качестве вспомогательных инструментов для расчетов использовались предметы с известными параметрами: патрон, спичка, офицерская линейка и тому подобное.

Все подобные расчеты нуждались в опыте и умении судить на глаз. Основывались — на быстрой оценке и анализе первоначальной информации: размеров цели, силы и направления ветра, наличия или отсутствия водных преград и (приблизительно) угла места цели относительно линии горизонта.

Несмотря на возможность освоить такие методики, их успешное применение оказалось сложным. Стрелку требовались математические способности и повышенная выносливость психофизического плана, поскольку знания часто приходилось применять в опасных и экстремальных условиях. Искусство точного выстрела изначально основанное на Божьем промысле, стало наукой, однако овладение ею оставалось доступным лишь немногим.

НА СЛУЖБЕ У СТРЕЛКОВ

Несмотря на совершенствование оптических прицелов, все параметры точного выстрела требовали самостоятельного сбора, учета и анализа. На их основе делались поправки, а стрелок в финальной фазе устанавливал барабанчики прицела. Эта процедура занимала время, за которое менялась ситуация: цель перемещалась, ветер поднимался или появлялись неожиданные помехи. В результате приходилось начинать все сначала.

Цифровые дальномеры кардинально изменили ситуацию. Принцип их действия основан на формировании лазерного луча и использовании его свойств. В каждом таком устройстве есть оптический квантовый генератор. Он аккумулирует световые волны от внешних источников освещения, образуя излучение высокой интенсивности. Результатом работы генератора является лазерный луч.

После формирования луча устройство направляет его на исследуемый объект. Отбиваясь от поверхности преграды, лазерное излучение регистрируется приемником, встроенным в устройство. Вычисления путевого курса осуществляются на основании данных, полученных при анализе параметров отражения и падения луча на поверхность объекта.

ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Это основной вид устройства, применяемого в современных стрелковых практиках для расчета параметров выстрела. Главная функция ИЛД — определение дистанции до цели. В состав дальномера входят излучатель и приемник. Излучатель формирует лазерный луч и направляет его на объект. После отражения от поверхности объекта, луч улавливается приемником. Принцип определения дистанции ИЛД основан на фиксации времени, которое лучу понадобилось для достижения объекта и возврата в исходную точку. Скорость распространения луча постоянна.

Посчитав временной интервал, программа устройства умножает его на скорость света в вакууме и результат делит на удвоенное значение коэффициента преломления среды. В итоге получится расстояние до объекта.

Расчёты дистанции с помощью лазерного сигнала по времени его распространения выгодны компактностью приборов. Для определения расстояния не требуется мощное излучение, так как измерение основано на времени прохождения луча, а не на фазах колебаний волн, как в аналогичных системах для промышленности и строительства.

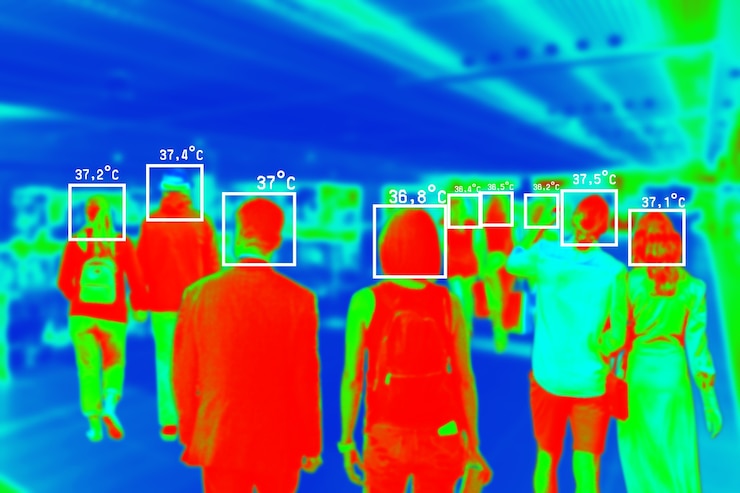

Низкая мощность излучения позволяет использовать компактные аккумуляторы — переносные или встроенные. Это привело к интеграции импульсного лазерного дальномера в устройство более высокой сложности — тепловизионный прицел. Дальномер, объединённый с тепловизором, устанавливается на одной из поверхностей корпуса прицела, чаще всего сверху. Оба прибора работают от общего источника питания.

Лазерный дальномер в тепловизоре может работать двумя режимами: однократным измерением дистанции и непрерывным сканированием. Первый применяется, когда предполагаемая цель неподвижна. Эта функция полезна при длительном наблюдении. При ее использовании тратится немного электроэнергии, поэтому «однократный» режим активируется по умолчанию при включении прибора.

Постоянное сканирование применяется при ведении огня по группам целей или одиночным целям, находящимся в движении. Новая дистанция выводится на дисплей устройства каждый раз, когда объект меняет позицию. Несмотря на эффективность и популярность, этот режим отличается повышенным энергопотреблением. Не стоит его активировать без необходимости.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Как определяются остальными параметрами выстрела, если дальномер сообщает только расстояние от стрелка до цели?

Окончательное значение поправок вычисляется с помощью баллистического калькулятора. В начале своего существования БК был отдельным цифровым устройством для определения скорости и направления ветра, влажности воздуха, величины поправки на деривацию и угла места цели. Современный калькулятор выполняет те же функции. В отличие от приборов прошлых поколений, БК в составе тепловизоров относится к программному обеспечению.

Тепловизионный прицел оснащен датчиками, собирающими первоначальную информацию. Все внешние параметры, определенные ими, анализируются программой баллистического калькулятора. Помимо данных о среде и дистанции, БК содержит сведения о типе боеприпаса: калибр, тип пули в патроне, ее масса, а иногда термодинамические свойства и плотность материала изготовления. В том же перечне показатели дульной энергии выстрела, баллистический коэффициент пули и начальная скорость снаряда.

Конкретные настройки поправок выстрела рассчитывает БК, используя информацию о внешней среде и баллистические свойства пули. Данные о применяемых боеприпасах загружаются в память устройства заранее. Современные тепловизоры могут хранить сведения о пяти типах боеприпасов. При использовании боеприпаса, информация о котором уже есть в памяти прицела, не требуется дополнительная настройка и пристрелка.

Помимо указанных функций современные баллистические калькуляторы могут корректировать факторы, влияющие на точность стрельбы, но не связанные непосредственно с баллистикой, такие как «сваливание» оружия при изготовке, базирование тепловизора относительно ствола и т.д. Скорость анализа информации и вывода на дисплей устройства конечного значения поправок составляет в среднем 1–1,5 секунды.

ИЛД В СОЧЕТАНИИ С БК

В описании работы пары «дальномер — калькулятор» может показаться, что стрелку остаётся лишь нажать курок. Однако это неверно. Высокоточные тепловизионные прицелы и программное обеспечение, которым они оснащены, всё равно подвержены погрешности. Производители качественных тепловизоров указывают её значение в документации к прибору.

Точность измерения расстояния обычно составляет один метр, что является приемлемым значением. Перед применением тепловизионного прицела необходимо проверить его работоспособность и произвести пристрелку, учитывая погрешность. Проверка группировки выстрелов стрелкового комплекса проводится с каждым типом боеприпаса, сведения о которых хранятся в памяти БК. В расчетах поправок не учитывается влияние ветра, поэтому его учет остается за стрелком.

Несомненно, ИЛД в паре с БК — это удобный и функциональный инструмент, расширяющий возможности применения тепловизионного прицела как в гражданской, так и в служебной сферах. С помощью этого инструмента контроль обстановки становится наиболее оперативным, а вероятность ошибки, даже с учётом человеческого фактора, минимальна.