Уловить перепела, казалось бы, просто, на деле – задача не из легких: требуются умение, опыт и знание дела. Ввиду этого искусные охотники попадаются столь же редко, как и мастера живописи в самых разных сферах деятельности.

Начало здесь: Охотничьи рассказы русской действительности XIX века о перепелятниках.

Для рыбной ловли применяются не многочисленные инструменты: сети и манки – дудочки, имитирующие призывный крик самки перепелки, или же настоящая годовалая самка.

Охотник, собрав все необходимое для охоты, приступает к ловле. Лучшим временем считаются май, июнь и первая половина июля. Раньше травы на лугах и всходы яровых посевов малорослы. Озимые почему-то перепела не любят. Позднее перепела или совершенно перестают кричать, или кричат очень редко, да к тому же и самки не манят. Самыми удобными для ловли днями считаются те, в которые не бывает росы, что во многих местах великой России называется сухоросицей. Ранние утра таких дней самые добычливые часы охоты. Когда же бывает роса обильная, то ловлю начинают только тогда, когда трава обсохнет, то есть около полудня. В дни дождливые перепела не идут на манку. Повсеместно замечено, что мокрые самцы не сближаются с самками.

Перепелиных ловцев разделяют на два отдела. Первый состоит из охотников «горшковых», также известных как «горшечники». Ловят все, что подходит под сеть. Им важно только количество, хотя по своему разумению (в большинстве случаев плохому) не пренебрегают и качеством. Уловив птицу, подходящую по их мнению, садят ее в специальную клетку, если есть при себе, а если нет – в общий садок. Для отметки откусывают два-три пера на крыльях или перевязывают ножку ниткой, (бывает и волосом собственной головы). От таких охотников случалось за бесценок покупать дорогих бойцов.

Настоящие любители-охотники не обращают внимания на количество добычи, для них важно качество. Чтобы поймать хорошего бойца, они готовы жертвовать деньгами и временем. У таких любителей всегда есть агенты, которые сообщают им сведения о перепелиной части, если речь идет о людях с достатком. Агенты чаще всего — местные бродячие скупщики всякой мелочи. Их место работы — деревня. Агенты могут быть и явными, и тайными одновременно.

Например, мещанин Матренкин, явный агент купца Кузьмы Петровича Сальникова, влиятельного и мстительного капитала, втайне служил купцу Петру Кузьмичу Мыльникову, душевному человеку, но не имеющему большого капитала. Чтобы короче выразить разницу между социальным положением Сальникова и Мыльникова, достаточно сказать, что первый из них платит 1-ю гильдию из тщеславия, а второй 3-ю по необходимости. Оба они завзятые перепелятники.

Является Матренкин к тузу.

— Ну что, вы́бегал что-нибудь?

Кузьма Петрович старается ради вашего имени, отец.

— Успехов тебе! Есть что интересное?

О значительных предметах речи нет, а из середововых – немало.

— Дрянь какая-нибудь?

То есть, ваше превосходительство, эта статья вам не подходит, а для других — антирес; если кто-нибудь из жадных, за пять рублей не задумывается.

Кузьма Петрович, предпочитавший пить горячие спиртные напитки за плату, молча спросил:

— Далеко?

Здесь же, справа от берега, недалеко от храма патриарха, подле леса.

— Ладно. Налейте-ка ему стаканчик!

— За твоё здоровье! — сказал Матренкин, крестиком себя обозначил, выпил, пробурчал и пошёл к Мыльникову.

Этот гость ненадёжен. Поклонившись хозяину перед иконами, он совершил поклон.

— Каким ветром занесло? Давно?

— Счера. Предполагал, что вы у Мыльникова на мельнице.

— Нет, брат, завтра с первым лучиком солнца отправлюсь.

— Прощенья просим.

Все сделано превосходно. Матренкиной достаточно было узнать место встречи с Петром Козьмичом. Если узнает Кузьма Петрович — беда: заживо окажется в гробу, и Мыльникову не поздоровится. Небольшого человека не устоит перед силой Сальникова, который способен на все.

Матренкин почти до рассвета лежал у дороги, по которой следовало ехать Мыльникову. Встреча. Краткая беседа без присутствия посторонних. Купец ездит на беговых лошадях, значит, управляет сам.

— Где?

— За Тербунами, туда, к Землянке

(к г. Землянску Воронежской губ).

В Тербунах всё покажет, у Прохора дело доведётся. Человек верный, почти 12 лет знаком…

— Ну а что?

— Антик, ужасно!

— Не врешь?

Не трогайся! Что-то ты о чем-то не догадываешься, первый раз такое?

Я кое-что должен, немного муки взял.

— Буду ждать, когда достану квит и ещё за мной могарыч. А сегодня что получится?

— В какой направлении? Антик — такого я не слышал…

Матренкин быстро получил хороший урожай. Весной у Петра Кузьмича появился такой умелец, что Кузьму Петровича от злобы и зависти поразило легкое параличное состояние: язык и ноги перестали слушаться. Справедливо сказать, в ловле перепелов горшечники обычно превосходят любителей. Причина ясна: у первых больше практики, они чаще занимаются охотой. Любитель, поймавший за полтора-два месяца пяток перепелов (конечно, хороших, а на плохих он и взглянуть не пожелает), считает себя вполне довольным. Горшечник же, добыв в то же время какую-нибудь сотню штук, думает, что его труды оказались бесплодными.

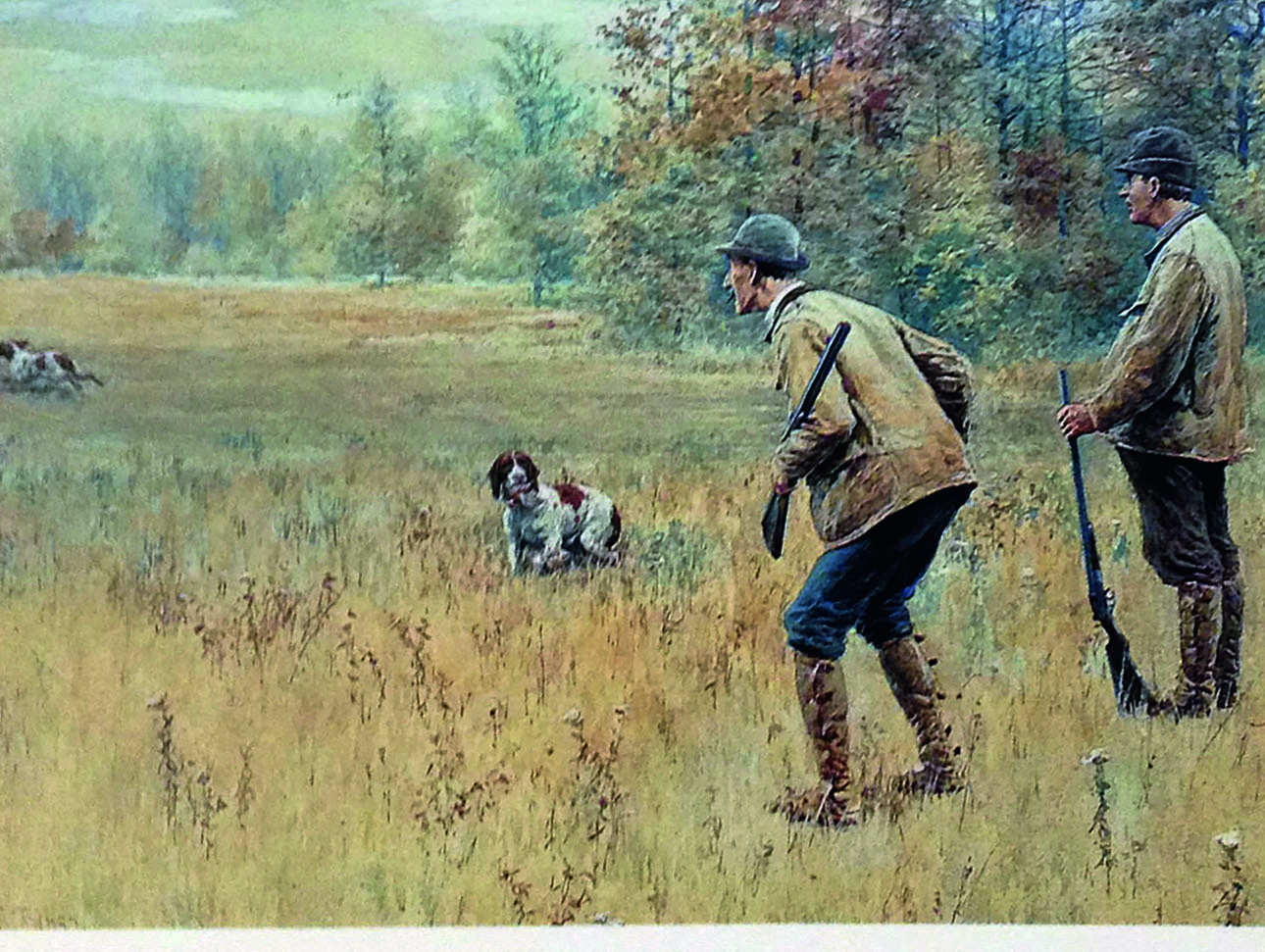

Если где-нибудь услышится хороший перепел, любитель или любой горшечник на нескошенной траве или яровом посеве (кроме гречихи) расстилает сеть. Делать это вдвоем быстрее и удобнее, но можно и одному. Охотник садится у края сети, противоположного стороне, откуда слышен крик перепела. Не нужно слишком близко подходить к крикуну – он хорошо и далеко слышит. Дудочки применяются только во время крика.

Перепел замолчал — должна молчать и дудочка. Если ловят на самку, то та сама знает, когда манить. Во время расстилки сети клетку с самкой необходимо чем-нибудь прикрыть, иначе она начнёт манить преждевременно и испортит охоту. Плохие перепела, которых несравненно больше, ловятся гораздо легче и скорее, чем хорошие. Иной отличный боец подойдет к сетке близко, но под сетку не пойдет. Будет маячить кругом да около, а в руки не дастся. Когда перепел зашел под сетку, охотнику стоит только встать на ноги — птица вспархивает и запутывается в ячеях сети.

Где много перепелов, а охотников мало, в одну настилку сети ловят по десятку и больше. Ненапуганные перепелы чрезвычайно смелы и, не боясь человека, часто выскакивают под сетью на клетку с самкой. Некоторые даже не подходят к сети, бросаются в нее сверху. Охоты в таких местах бывают очень добычливыми (конечно, только в одном горшечном смысле). Хорошие перепела везде и всюду редки. Двигаясь две-три недели подряд, можно слышать целые тысячи перепелов, но ни одного порядочного; о хороших же нечего и говорить. Несколько лет подряд мне приходилось бывать в степях южной и новой России, особенно богатых перепелами, и ни разу не случилось услышать ничего особенного.

Почти во всей Курской и большей части Воронежской губерний (в последней кроме Новохоперскаго уезда) попадаются перепела: хорошие и порядочные. В Новохоперском уезде много перепелов, но о бойцах не слышно.

В Орловской губернии дельными и ценными крикунами славятся Малоархангельский, Ливенский и Елецкий уезды; в Тульской — Новосильский и Ефремовский; в Тамбовской — Лебедянский, Липецкий и Усманский; в Харьковской — Сумской, Ахтырский, Богодуховский, Харьковский и Волчанский. В южных округах Западной Сибири перепелов тоже можно услышать, но за ними не охотятся.

Перепелов с громким криком всегда содержат по одному. Перепелиные клетки обязаны иметь стенки из мелкой сетки, в ячейки которой птица должна просовывать голову. Не привыкшие к клеткам перепела сначала прыгают и бьются, поэтому в клетках вшивается полотняный верх, как потолок. Все опытные охотники знают, что плохие перепелы быстро привыкают к клеткам и через две-три недели начинают кричать, чего почти не происходит с хорошими. Настоящий боец скорее всего будет сопротивляться и только потом успокоится.

Первый выступление этого деятеля искусства многие воспринимают как семейное торжество.

— Слушай, приятель, как дела у птицы? — спрашивает друг.

— Вот чудо! Так ли он когда-то был? Что же это? Только чахотка, а остального нет, — ответит враг. — Съезжу в Корень, так такого не привезти…

— Дай Бог! Привезешь — послушаем…

В весеннее и летнее время бойцов не держат в комнатах. Клетки с такими перепелами вешают на щоглах. Чтогла — это длинная прямая жердь с двухскатной кровелькой на тонком конце, имеющей переднюю и заднюю стенки. Под кровелькою помещается клетка с перепелом, поднимаемая на шнурке по блоку. Нижний конец жерди укрепляется в земле. У людей богатых и щеголеватых вместо щоглы ставится чуть не мачтовое бревно, раскрашенное и размалеванное узорами. Кровелька снабжается затейливой резьбой и тоже раскрашивается. Кровелька со стенками защищает перепелов от дождя, ветра и солнечного зноя.

Добавим ещё, что в клетку перепелам не ставят воды, поскольку птица всегда её прольёт или расплескает. Необходимую для питья воду помещают вне клетки, сбоку, в баночке, над которой прорезывается круглое отверстие. Голос хорошего перепела в тихую погоду слышно за две версты, а по ветру даже дальше. При сильных ударах бойца даже самая мачтообразная щогла вздрагивает, а обыкновенная просто пошатывается.

В начале 30-х годов, когда автор учился в гимназии, в Курске жил купец Федор Михайлович Сыромятников. Известен был он как голубятник, но это название не совсем точно передавало его увлечения: Ф. М. владел знаниями самых разнообразных видов охоты.

У Фёдора Михайловича я послушал первые лекции о пауке-перепелке. К нему часто собирались настоящие знатоки и истинные любители. Хозяин состоял по старой вере и был необыкновенно скуп на все, кроме траты денег на покупку редких птиц и зверей, любимых им разрядов. В числе постоянных посетителей Фёдора Михайловича чаще всех появлялся старичок-обоянец по имени, кажется, Василий Миронов, большой весельчак, забавник и знаток перепелиной мудрости.

Старик умело подражал крику перепела, заменяя птичьи ноты словами. Один из таких рассказов повторялся передо мной несколько раз и потому отчасти сохранился в моей памяти: «В некотором царстве, не в нашем государстве жил купец, молодец по натуре, до перепелов охотник. Едет наш купец на ярмарку торговать, охоту свою покупать. И купил тот купец двух перепелов, заплатил за каждого по сту рублев».

Далее рассказывается в рифмованной прозе, как купца поздравляют жена, родственники и знакомые. Потом купец рано утром выходит на крыльцо послушать бойцов. Один из них кричит: «Да-да, да-да, да-да! Вот ду-рак! За-пла-тил! Сто рублев!» Второй отвечает: «Да-да, да-да, да-да! Сто-ит бить. Воль-но бить! Ко-ло-тить!». На этот дуэт будто бы отзываются частохваты с соседнего двора: первый спрашивает: «Кто такой, кто такой, кто такой?», второй отвечает: «Тот, кто денег не жалеет! Тот, кто денег не жалеет!» Рассказов на подобную тему и в таком же роде было очень много.

Трое лет я занимался перепелиной наукой, потом пришлось уехать надолго. Через семь лет вернулся в Курск, снова Коренная, и опять перепела и перепелятники. Однажды утром, проходя мимо большого склада шерсти на конной, услышал богатейший перепел с высокой щоглы. Среди слушателей глаза остановились на одном старике. По всем приметам он был бродячим сапожником, который чинит обувь на улицах. На одной руке у старика был надет сапог, в другой он держал шило. Перепел замолчал.

Сапожник обратился ко мне как к ближайшему соседу:

— Что ж, господин мой, не знаю, как вам, а я считаю: трижды услышать такую птичку — и умереть.

Эти слова произнесены от души, в голосе чувствовалась горечь, слезы были видны в глазах. Перепел действительно был удивительным, о нем судили, рядили и завидовали счастливцу-хозяину. Из Коренной мне пришлось торопиться в Тамбов к 10-й пятнице (Коренная известна под именем 9-й, но конная начинается раньше. Впрочем, это общая принадлежность всех известных мне ярмарок). В дороге со мной был барышник, т. е. торговец лошадьми из г. Козлова, отъявленный перепелятник; он целую дорогу рассказывал мне о шерстяном (название, приобретенное корейским перепелом).

— Убедитесь, Сергей Иванович, разве не правда? Двадцать пять лет этим самым предметом для дела настоящего создаётся помеха, только убытки и такой беспутства, простите Бога, не слышал…

Мой барышник плюнул и сказал перепелу хвалебные слова, но звучавшие как ужасное проклятие.

Из собрания Павла Гусева