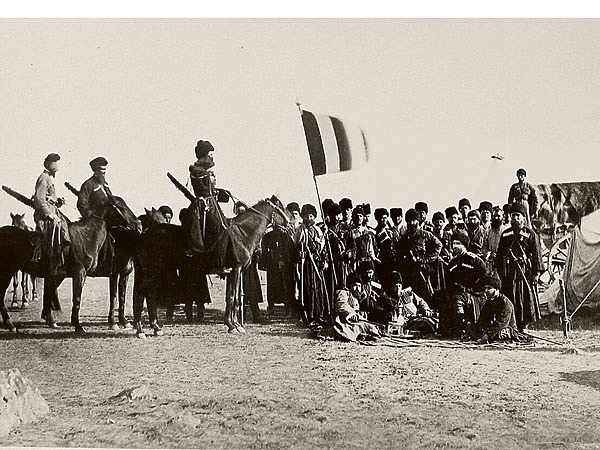

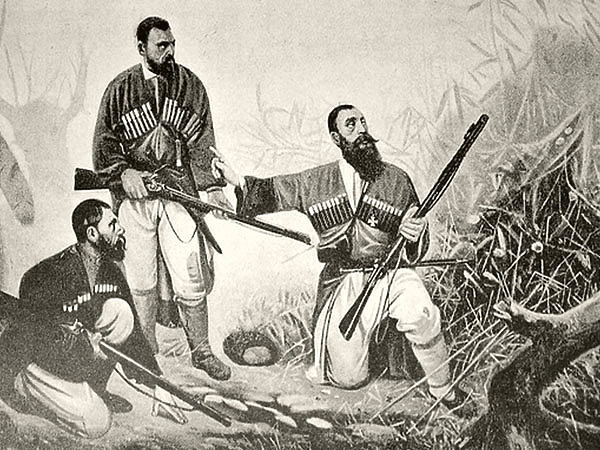

Кубанские казаки-пластуны. В 1860-х ружье системы Грина испытывали в учебной сотне Кубанского казачьего войска.

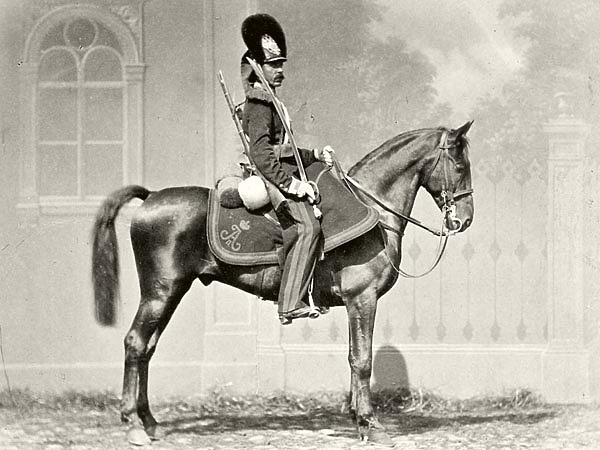

Ружье с овальным каналом ствола попало в войска. Начались его испытания непосредственно в регулярных частях Русской императорской армии. Большая работа по его испытаниям была проведена чинами лейб-гвардии Драгунского полка. Мнение их было важным для дальнейшей судьбы нового оружия в России.

Конструкция ружья с курком, расположенным снизу, сразу вызвала нарекания драгунов: слишком далеко впереди нужно было держать руку при прицеливании, часто курок вместо затравочного стержня ударял по ней, практически у всех стрелков при выстреле обжигался обшлаг левого рукава.

Некоторые стрелки держали ружье между спусковой скобой и курком, упираясь локтем левой руки в грудь, что ухудшало меткость стрельбы.

Затравочный стержень, расположенный внизу, также вызывал много нареканий: с него иногда падали капсюли. Солдат с тупым ощущением пальцев должен был перевернуть ружьё, чтобы надеть капсюль.

Механизм заряжания признавали очень простым, но крайне чувствительным к загрязнению: при малейшем попадании грязи в вырез казенной части запирающий цилиндр не доворачивался плотно, и приходилось его извлекать для прочистки.

Малый шомпол, досылающий заднюю пулю вперед, был слишком длинным, и между порохом и пулей образовывался зазор. Заряжание было неудобным, требовало больших усилий. Хотя удары колотушкой по шишечке малого шомпола не были нужны, как в 1863 году в Вильно, все равно после десяти выстрелов у стрелков немели от боли большие пальцы, и последующая стрельба была затруднительна.

Из представленных на испытания ружей удобным заряжанием обладали лишь четыре экземпляра. Что касается меткости, то стрелки, хорошо стрелявшие из 6-линейных винтовок, получали худшие результаты из ружей Грина даже на близких расстояниях. Драгуны обратили внимание на слишком сложный прицел.

Остальные недостатки были связаны с обслуживанием ружья. Длинный шомпол, предназначенный для выбивания пули после выстрела, был слишком коротким, и его приходилось выпускать…

Из рук после размаха, при этом портился канал ствола.

Вес ружья для драгунов был очень большим. Драгунское дульнозарядное нарезное 7-линейное ружье образца 1854 года без штыка весило 3,54 кг, а со штыком — 3,92 кг, то есть на 770 г «Грин» весил больше (без учета веса штыка).

Чистка ствола оказалась очень удобной. Достаточно было извлечь цилиндр (затвор), и весь канал ствола отлично был виден. Для драгунов, пользовавшихся до этого дульнозарядным оружием, это было очевидным преимуществом.

За чистку нижней поверхности ствола требовалось каждый раз выкручивать затравочный стержень, что отделяло ствол от ложи. В отечественных 6-линейных винтовках такое действие дозволялось только в мастерских. Драгуны считали существенным недостатком трудность проталкивания запирающей пули вперед и тонкую бумагу патронов.

Как видно из испытаний лейб-гвардейскими драгунами, ружья Грина не оправдали возлагаемых на них надежд.

Что стало причиной этого? Плохая система или неумение работать с ней или абсолютно необученный личный состав? Для ответа на эти вопросы рассмотрим ещё один пример тестирования этой двухпульной системы.

Испытания проводились в учебной сотне Кубанского казачьего войска, руководил ими талантливый офицер — поручик Парамонов. Его действия на тестировании впоследствии были очень высоко оценены специалистами ГАУ и рекомендованы для «самого полного внимания». Это были самые серьезные испытания, которые показали истинную картину.

В учебную сотню было передано 144 ружья. Кроме полигонных испытаний, ружья требовалось протестировать ещё и в бою — на передовых линиях и в действующих отрядах. Результаты тестирования прозвучали в отзыве командующего войсками Кубанской области, начальника главного штаба Кавказской армии от 24 января 1864 года, в котором говорилось:

Во-первых, ружья Грина по тяжести конструкции и значительной длине оказались совершенно непригодными для действия ими в конном строю у казаков, а во-вторых, после прекращения военных действий в Кубанской области для испытания этого не представлялось удобного случая.

Как работали Парамонов и казаки с ружьями? Получив их, тщательно осматривали в оружейной мастерской в разобранном виде и пристреливали на 200 шагов (142 м). После этого набирали команду из десяти человек для изучения нового ружья и получения навыков его использования.

Так готовили будущих учителей для будущей испытательной команды. В результате такой программы обучения только казаки-кубанцы по-настоящему умели обращаться с ружьем Грина. И этот навык позволил полностью раскрыть весь потенциал ружья.

Для сравнительных испытаний с 6-линейными (15,24 мм) казачьими винтовками Парамонов организовал две команды. Одна команда была вооружена ружьями Грина, а другая — шестилинейками. Условия тестирования были едиными.

Изделия Грина представляли собой совершенно новые ружья, поэтому 6-линейные винтовки для испытаний взяли неиспользованные, только что полученные из-за границы, тщательно осмотрели и пристреляли на 200 шагов.

Свои капризы «Грины» продемонстрировали практически сразу. При сдаче их в учебную сотню казакам пришлось принимать ружья так, как есть, по внешнему виду, без отчистки от застывшего масла и пыли для детального осмотра. Время стояло холодное, ружья хранились в надежных укупорках в сарае запасного артиллерийского парка.

Когда доставили до места, обнаружилась легкая ржавчина, ни на что не влияющая, но… открыть затвор было невозможно. В тот день температура воздуха была -10 °С и ружья пришлось отогревать. Эта техническая неприятность, как потом оказалось, могла повторяться: скапливающаяся смазка от осаленных патронов также застывала на морозе, и затвор оставался недвижим.

Анализ применения «Гринов» показал, что детали разных ружей не взаимозаменяемы из-за некачественных американских частей, которые пригонялись вручную. Из-за сложной конструкции разбирать ружья мешкотно. Однако у них были великолепные стволы с отличным каналом. Казачьи же шестилинейки отличались по всем параметрам наоборот.

Не удивительно, что ружья Грина показали лучшую кучность. Что интересно, все соответствовали высочайше утвержденной инструкции, разработанной для приема 6-линейных винтовок: пулевые пробоины в мишенях на 200 шагах не выходили за рамки 14 дюймов высотой и 10 дюймов шириной. Из 50 казачьих винтовок только шесть удовлетворяли этим условиям.

Стволы ружей и винтовок проверялись свинцовым цилиндром длиной полдюйма. У ружей задержки в движении цилиндра, если и были, то крайне незначительны. У винтовок же цилиндр иногда тормозился настолько, что его приходилось продвигать ударами руки. Вследствие малой кривизны шейки приклада винтовок их отдача была очень некомфортной по сравнению с «Грином».

Трудностей в стрельбе из ружей Грина казаки не испытывали, даже малограмотные. Более того, сразу же овладели правилами пользования прицелом, вызвавшим трудности в применении у лейб-гвардейцев. При обучении Парамонов использовал обозначения, принятые среди них, а не непонятные казакам термины. После того как назвал уступы прицела «горками», а деления «метками», все вопросы были сняты.

Прицел Грина для неграмотных казаков оказался очень удобным и понятным. Когда дело касалось остальных частей, Парамонов и тут переходил на «язык казаков», называя спуск «палицей», затравочный стержень «цилиндрою», нарезы «резом» и так далее.

Устройство ружья и правила его применения усвоили очень быстро, а вот обучение неопытных казаков пользоваться шестилинейкой вызывало затруднения, особенно в плане заряжания и чистки. И это с учетом того, что обучению помогали два специально обученных урядника, окончивших курс Стрелковой тифлисской школы.

В конном строю казаки не использовали ружья Грина, которые действительно были тяжелы. Казачья винтовка весила 3,48 кг, новое же ружье оказалось тяжелее на 830 г. Несмотря на это, винтовки казаков были дульнозарядными, а «Грин» — казнозарядным. Парамонов четко определил, что на коне ружье Грина удобнее, так как его заряжание проще. Более того, его можно заряжать и на «скаку или на другом каком аллюре», тогда как для 6-линейной винтовки это невозможно, если говорить о правильном заряжании.

Результаты стрельб показали убедительную победу в меткости ружья Грина. Была протестирована скорость заряжания той и другой системы, причем с прицельной стрельбой на 600 шагов. В минуту из «Грина» делали 2,75 выстрелов, из которых в мишень попадало 0,36 пуль. Из казачьей винтовки делали 2,3 выстрела, но в мишень попадало только 0,07 пуль.

Парамонов писал, что для скорости заряжания команда с шестиствольными винтовками «выпускала пули на воздух». Вскоре провели повторный тест в присутствии начальника штаба войск Кубанской области. Результаты были лучше: за минуту из «Грина» на 600 шагов из 2,69 пуль попадало в мишень 0,5 пули, а из «казачки» — из 1,75 попадало 0,31.

Во время стрельб учитывалось число осечек, но какой-либо особой закономерности выявлено не было. Только отмечалось, что осечки давали ружья с более слабой боевой пружиной независимо от типа системы.

В отчёте Парамонова есть очень интересный фрагмент, который несколько расходится с официальной версией истории двухпульных систем в России. Поручик считает, что принятие двухпульной системы остаётся нерешенным только из-за прочности существующих патронов. Эту прочность Парамонов исследовал хитроумным образом.

С заряженным ружьем Грин отправился из Ставрополя до укрепления Усть-Лабы, до которого было 200 верст. Ехал он на перекладных в экипажах; на одной станции ему попался экипаж с не совсем круглым колесом.

Патрон выдержал тряску отлично, из чего сделали вывод, что для кавалериста, испытывающего более слабые толчки, ружье пригодно. Патроны, лежавщие у Парамонова в плаще, получили повреждения, хотя и незначительные.

Из десяти патронов четыре были протерты там, где бумага облегала края папкового кружка. При перевозке патронов из Усть-Лабы до Екатеринодара на 60 верст в укупорочных ящиках никаких повреждений не оказалось.

При всех испытаниях патроны продемонстрировали хорошую прочность. В случае поломок причиной всегда служила невнимательность стрелка, забывавшего продвинуть пулю вперед.

Не забыли и про застывание осалки. Заряженные ружья оставили в мороз на 23 часа. Каморы открывались нормально, ружье стреляло хорошо. Трудности начались, когда попробовали продвинуть заднюю пулю вперед. Из пяти ружей с патронами с самой сильной осалкой пуля продвинулась только в двух; из пяти со слабой осалкой — в четырех.

Пришлось прибегать к сильным ударам рукой по рукоятке цилиндра, чего в обычных условиях не требовалось. Новые патроны просто не входили в ружье и под нагрузкой цилиндра лопались.

Замерзшее сало создало шероховатую поверхность, по которой было невозможно нормальное движение. После отогревания неразряженных ружей, положенных на час на истопленную печь, те действовали великолепно.

Выводы Парамонова весьма интересны.

В ружье ему не понравилось:

1) невозможность использования в мороз;

Курок снизу, вследствие чего спадающий капсюль и трудности с прицеливанием.

Пять случаев, когда камору было невозможно открыть без разборки ружья. Это было связано с самооткручиванием гайки, расположенной под гнетком; эта гайка попадала под пружину, предназначенную для защелкивания каморы. Как оказалось, в системе эта гайка, предохраняющая гнеток от выкручивания, абсолютно не нужна. Выпавшие гайки завернули в бумагу и убрали в гнездо приклада вместе с протиркой.

Понравилось в ружье Грина следующее:

Удобство заряжания: дульнозарядная винтовка правильно заряжалась лишь в положении стоя, а ружье Грина в любом положении.

2) удобное разряжание;

Отличный прицел, значительно лучше, чем у казачьих винтовок.

4) лучший спуск, чем у казачьих винтовок;

Простота содержания и легкость чистки системы Грина неоспоримы. Благодаря этому канал ствола был лучше защищен.

Из 50 стволов Грина после годичного испытания ни один не имел ржавчины, у казачьих винтовок 14 из 50 имели оржавление канала ствола, которое особенно проявлялось в казенной части.

Система Грина работала отлично среди казаков, но ее поведение в мороз Пономарев назвал «грустным результатом», что стало главным аргументом против неё.

Испытания показали невозможность принятия такой системы без изменений. Прогресс в области стрелкового оружия шёл с огромной скоростью, появились более интересные системы, доработка ружей Грина потеряла интерес.

На этом история оружия с овальной нарезкой канала ствола закончилась, такие системы вновь появляются в наше время, к сожалению не из-за их достоинств, а из-за пробелов в законодательстве. Теперь, судя по всему, снова исчезнут.